2007年06月29日

6月25日京都御苑 清水谷家の椋

6月! 梅雨!! 雨傘!!!

いえいえ、カンカン照りの日傘です。

一応、入梅したものの、2日おき位に晴れと雨がやってきます。

今日は、その晴れの番です。

よーく見ると、今までの"清水谷家の椋"と変わったところがあるのです。

わかりましたか・・・・?

そうです。張り出した太い枝を支える柱が新調されているのです。

真新しい丸太が、白く見えています。

地図はこちら

地図はこちら

いえいえ、カンカン照りの日傘です。

一応、入梅したものの、2日おき位に晴れと雨がやってきます。

今日は、その晴れの番です。

よーく見ると、今までの"清水谷家の椋"と変わったところがあるのです。

わかりましたか・・・・?

そうです。張り出した太い枝を支える柱が新調されているのです。

真新しい丸太が、白く見えています。

2007年06月29日

5月25日京都御苑 清水谷家の椋

5月も下旬に近づくと、清水谷家の椋も、葉のボリュームが増してきて、

4月の新緑から比べると、緑が濃くなってきました。

5月なのに、梅雨を思わせるようなシトシト雨です。

梅雨にはまだ早い。。。。

2007年06月29日

2007年06月29日

4月20日京都御苑 清水谷家の椋

撮影しておきながら、UPできずに溜め込んでしまいました。

久々の記事UPです。

撮影は4月も下旬に入っての20日。

ちょうど散歩には最高の日和です。

地図はこちら

地図はこちら

ソメイヨシノはもう既に散りましたが、正面の仙洞御所の壁の中、

大文字の斜め右下に八重桜でしょうか、すこし葉桜になってきている桜が見えていますね。

久々の記事UPです。

撮影は4月も下旬に入っての20日。

ちょうど散歩には最高の日和です。

ソメイヨシノはもう既に散りましたが、正面の仙洞御所の壁の中、

大文字の斜め右下に八重桜でしょうか、すこし葉桜になってきている桜が見えていますね。

2007年04月09日

3月26日京都御苑 清水谷家の椋

枯れ木状態の椋の木をupするのも寂しいので、今月はパーッと桜で行きます!

清水谷家の椋のすぐそば、梅林の東隣の枝垂桜はもう満開の状態です。

この枝垂れ、御苑内では「近衛の糸桜」と人気を二分していますね。

なのに、椋の木は、まだまだ若葉を出してくれていませんが、

もうじき爆発したように新芽を噴出しますよ。

来月の25日くらいには、もう若葉でいっぱいじゃないでしょうか。

2007年02月26日

2月26日京都御苑 清水谷家の椋

京都地方気象台発表!!! 2月26日最高気温は15.8℃ ※15:20時点

なんなんでしょうか、この陽気は。

とても2月の気温じゃないですね。

もう、ワクワクお外にお散歩したくなってきますよ。

なんなんでしょうか、この陽気は。

とても2月の気温じゃないですね。

もう、ワクワクお外にお散歩したくなってきますよ。

2007年01月27日

2007年01月25日

1月25日京都御苑 清水谷家の椋

今日はよく晴れ上がって、気持ちのよい天気です。

今年の冬は、本当に暖冬です。手がかじかんで痛いとか、耳が千切れそうとか、無いですもんね。

樹木の剪定をする植木職人の方たちがクレーンを操って作業をしておられました。

これも、春を迎える準備なんですね。

今年の冬は、本当に暖冬です。手がかじかんで痛いとか、耳が千切れそうとか、無いですもんね。

樹木の剪定をする植木職人の方たちがクレーンを操って作業をしておられました。

これも、春を迎える準備なんですね。

2006年12月26日

京都御苑 猿ヶ辻

『鬼門除け』

ほんま普通に、一般のお家でも鬼門を避けて家を凹ましたり、

その角に白砂を敷いて清めてたはるのを見たことありますでしょ。

朝廷も、京都御所の北東の角の築地塀を折り曲げて鬼門を除けたはったんですね。

その守りということで、日吉山王のお猿さんが軒下に鎮座したはります。

その守護役のはずが、夜な夜な軒下から飛び出しては、悪さをしはったらしいんです。

あんまりその悪さがひどいもんやさかい、とうとう金網を張られてしもて、

閉じ込められはったんです。まあ、これも自業自得ちゅうことで、しゃあないですはな。

なんやら京の都も、鬼門除けに二重三重の守りがしたはるようで、

御苑の北東にある「幸神社」、平安京の北東にある修学院の「赤山禅院」、

さらには、「比叡山延暦寺」もそうらしいです。

鬼門ちゅうのは、そないに怖いもんやったんですね。

小学校のころは、この鍵形に曲がった溝のところが、また魚取りのええポイントで、

手網を持って、よう走りまくってました。

幕末には、物騒な血の雨も降ったんですな。

姉小路公知はんが暗殺されて、それが世に言う「猿ヶ辻の変」。

お~ぉ、こわ!

ほんま普通に、一般のお家でも鬼門を避けて家を凹ましたり、

その角に白砂を敷いて清めてたはるのを見たことありますでしょ。

朝廷も、京都御所の北東の角の築地塀を折り曲げて鬼門を除けたはったんですね。

その守りということで、日吉山王のお猿さんが軒下に鎮座したはります。

その守護役のはずが、夜な夜な軒下から飛び出しては、悪さをしはったらしいんです。

あんまりその悪さがひどいもんやさかい、とうとう金網を張られてしもて、

閉じ込められはったんです。まあ、これも自業自得ちゅうことで、しゃあないですはな。

なんやら京の都も、鬼門除けに二重三重の守りがしたはるようで、

御苑の北東にある「幸神社」、平安京の北東にある修学院の「赤山禅院」、

さらには、「比叡山延暦寺」もそうらしいです。

鬼門ちゅうのは、そないに怖いもんやったんですね。

小学校のころは、この鍵形に曲がった溝のところが、また魚取りのええポイントで、

手網を持って、よう走りまくってました。

幕末には、物騒な血の雨も降ったんですな。

姉小路公知はんが暗殺されて、それが世に言う「猿ヶ辻の変」。

お~ぉ、こわ!

2006年12月26日

2006年12月02日

11月28日京都御苑 清水谷家の椋

ショック!

何がショックって、きれいに葉っぱが散っているのです。

椋の木の紅葉した景色を撮影できると思っていたのに。

黄色に変わった葉っぱでいっぱいの姿は、今年は見れずです。

2006年10月25日

10月25日京都御苑 清水谷家の椋

今年も10月です。紅葉の季節です。来月はどんな色でしょうか。楽しみです。

まだまだ緑で踏ん張っていますが、もう目の前です。

夕方は、名犬たちの散歩の時間です。

上の写真が、午後5時頃。3時間前の空の色があまりに綺麗なので、今月はもう一枚UPします。

まだまだ緑で踏ん張っていますが、もう目の前です。

夕方は、名犬たちの散歩の時間です。

上の写真が、午後5時頃。3時間前の空の色があまりに綺麗なので、今月はもう一枚UPします。

2006年09月27日

9月25日京都御苑 清水谷家の椋

●9月25日の清水谷家の椋の木です。

あの五月蝿かった蝉時雨が静かなもんで、ただ一匹の油蝉がジゥジゥ~と鳴いているだけです。

さっきまで晴れていたのが、俄かに陰ってきました。向こうの大文字山は日が当って明るく見えています。

2006年08月29日

8月25日京都御苑 清水谷家の椋

清水谷家の椋の木も夏の色濃く、深い緑が茂っています。

カメラを持つ手の甲からは玉の汗が噴出しています。

残暑の厳しい毎日です。

(その汗まみれの手を、椋の木バックに撮っても良かったかな)

でも、大文字の送り火も過ぎて、どこかに秋が近づいてきているはずなんですが。。。

しかし、やっぱり暑い毎日です。

大文字をズームUPしてみました。

"大"の真ん中の祠が見えています。

確か、小学校3?4?年の遠足が、大文字山の登山でした。

市電の錦林車庫(現:市バス車庫)から②番に乗って学校まで帰ったです。

2006年08月07日

2006年06月27日

6月26日京都御苑 清水谷家の椋

●6月26日の椋の木。

小雨に煙って、梅雨真っ只中の京都です。緑もさらに濃くなった椋の木です。

まだまだ鬱陶しい天気が続きます。

今年も祇園祭に土砂降りの夕立がきて、梅雨明けになるでしょうか。 地図はこちら

地図はこちら

小雨に煙って、梅雨真っ只中の京都です。緑もさらに濃くなった椋の木です。

まだまだ鬱陶しい天気が続きます。

今年も祇園祭に土砂降りの夕立がきて、梅雨明けになるでしょうか。

2006年06月24日

2006年06月24日

3月30日京都御苑 清水谷家の椋

京都御苑内にある、椋(むく)の木を季節の移り変わりと一緒に観ていきたいです。

蛤御門を背にして、大文字山を臨んで撮っています。 地図はこちら

地図はこちら

●3月30日の椋の木。

まだ3月といっての肌寒い、新緑にはまだまだの季節です。

でも、枝先に僅かですが、淡い春の色を感じます。

蛤御門を背にして、大文字山を臨んで撮っています。

●3月30日の椋の木。

まだ3月といっての肌寒い、新緑にはまだまだの季節です。

でも、枝先に僅かですが、淡い春の色を感じます。

2006年06月24日

京都御苑 清水谷家の椋

京都御苑内の京都御所の西南角・玉砂利の広い道のど真ん中、

道いっぱいに幹を広げて”とうせんぼ”した恰好で、居座っている大木がいます。

それが「清水谷家の椋」。 地図はこちら

地図はこちら

その椋(むく)の木を、季節の移り変わりと一緒に観ていきたいです。

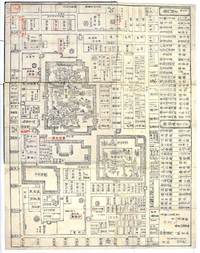

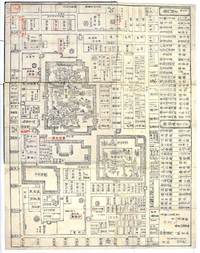

京都御苑の地図。

黄色の丸印の位置で、この椋の木は今も「とうせんぼ」しています。

余談ですが、

京都御所・仙洞御所などは宮内庁、京都御苑は環境庁、京都迎賓館は内閣府の管理です。

デデ~ンと、ほんとに「とうせんぼ」ですね。

現在は、この写真の左手約100mに、有名な蛤御門が烏丸通に面して建っています。

蛤御門といえば、幕末に「禁門(蛤御門)の変」の主戦場となった場所で、

長州藩兵と会津・桑名・薩摩の諸藩兵とが、京都での主導権争って激しく戦いました。

(因みに、手前の砂利路面にうっすらと線が横切っていますが、これが例の「御所の細道」です)

この当時・江戸期、蛤御門は烏丸通よりもっと東、この椋の木のすぐ西に建っていたようです。

久坂玄瑞とならび、猛烈な積極派であった来島又兵衛は、

久坂玄瑞とならび、猛烈な積極派であった来島又兵衛は、

壮絶な戦いの中、胸を鉄砲で撃ちぬかれ、

もう助からないと悟って喉を突いて自害しましたが、

その場所が、この椋の木の近くだったとも伝えられています。

誰も気付かずに居ますが、ひょっとするとこの椋の木の幹の中に、

鉄砲の弾が何発か打ち込まれたままになっているんじゃないですか。

← クリックで拡大!

この地図は、享保2年(1717年)の作図です。江戸・三大改革の「享保の改革」で有名な元号ですよね。

クリック拡大地図の中の赤色で示したところに、確かに「清水谷家」の名称が見られます。

蛤御門もすぐそばにありますね。

他、赤色でチェックしているところは、

五摂家の近衛・九条・鷹司・二条・一条家のお屋敷を示しています。

「冷泉家」のお名前も見られます。

現存する最古の公家住宅で重要文化財にも指定されています。

時代が明治になったとき、

ほとんどの公家は天皇に従って東京へと移り住み、お屋敷も取り壊されましたが、

留守居役であった冷泉家(上冷泉家)はそのまま残り現在に至っているのです。

道いっぱいに幹を広げて”とうせんぼ”した恰好で、居座っている大木がいます。

それが「清水谷家の椋」。

その椋(むく)の木を、季節の移り変わりと一緒に観ていきたいです。

京都御苑の地図。

黄色の丸印の位置で、この椋の木は今も「とうせんぼ」しています。

余談ですが、

京都御所・仙洞御所などは宮内庁、京都御苑は環境庁、京都迎賓館は内閣府の管理です。

デデ~ンと、ほんとに「とうせんぼ」ですね。

現在は、この写真の左手約100mに、有名な蛤御門が烏丸通に面して建っています。

蛤御門といえば、幕末に「禁門(蛤御門)の変」の主戦場となった場所で、

長州藩兵と会津・桑名・薩摩の諸藩兵とが、京都での主導権争って激しく戦いました。

(因みに、手前の砂利路面にうっすらと線が横切っていますが、これが例の「御所の細道」です)

この当時・江戸期、蛤御門は烏丸通よりもっと東、この椋の木のすぐ西に建っていたようです。

久坂玄瑞とならび、猛烈な積極派であった来島又兵衛は、

久坂玄瑞とならび、猛烈な積極派であった来島又兵衛は、壮絶な戦いの中、胸を鉄砲で撃ちぬかれ、

もう助からないと悟って喉を突いて自害しましたが、

その場所が、この椋の木の近くだったとも伝えられています。

誰も気付かずに居ますが、ひょっとするとこの椋の木の幹の中に、

鉄砲の弾が何発か打ち込まれたままになっているんじゃないですか。

← クリックで拡大!

この地図は、享保2年(1717年)の作図です。江戸・三大改革の「享保の改革」で有名な元号ですよね。

クリック拡大地図の中の赤色で示したところに、確かに「清水谷家」の名称が見られます。

蛤御門もすぐそばにありますね。

他、赤色でチェックしているところは、

五摂家の近衛・九条・鷹司・二条・一条家のお屋敷を示しています。

「冷泉家」のお名前も見られます。

現存する最古の公家住宅で重要文化財にも指定されています。

時代が明治になったとき、

ほとんどの公家は天皇に従って東京へと移り住み、お屋敷も取り壊されましたが、

留守居役であった冷泉家(上冷泉家)はそのまま残り現在に至っているのです。